免疫微生物学

沿革

本講座は、昭和50年4月に細菌学講座として開設され、平成5年度に微生物学講座と名称が変更されたが、平成18年度より現在の免疫・微生物学講座との名称に至る。その間、神中寛先生、六反田亮先生、関修司先生(本校第2期生)が、歴代の教授に就いてこられた。

本講座は、昭和50年4月に細菌学講座として開設され、平成5年度に微生物学講座と名称が変更されたが、平成18年度より現在の免疫・微生物学講座との名称に至る。その間、神中寛先生、六反田亮先生、関修司先生(本校第2期生)が、歴代の教授に就いてこられた。

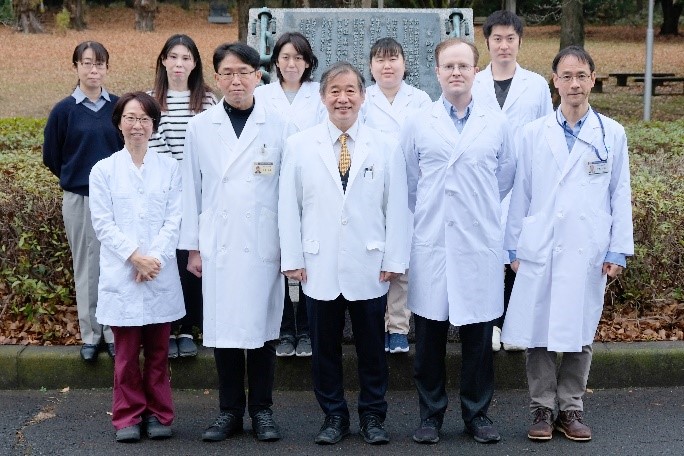

M. Kearney少佐が日米科学技術者交流計画(ESEP)に基づき在籍しており、派遣社員として、小谷彩、昆野未央、横山久恵が研究の補助、淺野加奈子、古知屋志穂美が事務の補助を行っている。

近年は腎臓内科の研究科学生との共同研究が増えており、過去には内田貴大(第27期生)や伊藤誓悟(第29期生)が業績を残した。現在は、森和真(第35期生)が当講座に在籍しており、また後藤洋康(第34期生)、田之上(旧姓 古谷)桂子(第34期生)、佐藤博基(第35期生)らが着々と研究成果を挙げている。

教官紹介

教授 木下学 (Manabu Kinoshita)

昭和63年(1988年) 防衛医科大学校卒業(9期)

航空自衛隊に入隊し外科医官として勤務

平成 3年 (1991年) 防衛医大病院第一外科にて専門研修医

平成 6年 (1994年) 防衛医科大学校医学研究科(消化器病学専攻)

平成 8年 (1996年) スタンフォード大学外科留学

平成10年(1998年) 自衛隊岐阜病院外科科長

平成12年(2000年) 航空自衛隊第1航空団衛生隊長

平成13年(2001年) UC転官、防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門助手

平成15年(2003年) 同指定講師

平成19年(2007年) 防衛医科大学校免疫・微生物学講座准教授

令和 3年 (2021年) 同教授

研究内容: 侵襲免疫学、肝臓免疫学、エンドトキシン、敗血症性ショック、人工血液(人工血小板、人工赤血球)、出血性ショック

所属学会: 日本ショック学会理事、日本エンドトキシン自然免疫研究会監事など

准教授 中島 弘幸 (Hiroyuki Nakashima)

平成 6年 (1994年) 防衛医科大学校卒業(15期)

海上自衛隊に入隊し医官として勤務

防衛医大病院にて消化器内科医として勤務

平成21年(2009年) 海上自衛隊を退官し、防衛医科大学校、免疫・微生物学講座に助教として勤務

平成25年(2013年) 同指定講師

平成30年(2018年) オランダ、ライデン大学医療センターに留学

令和 3年 (2021年) 同准教授

学位: 医学博士

研究内容: 肝臓における自然免疫細胞の機能

専門医資格: 総合内科専門医、消化器病専門医、肝臓専門医、消化器内視鏡専門医

教育の概要

医学科学生に対する主な教育として、免疫学および感染症学のうちの細菌学について、2年生では系統講義、3年生では実習を担っている。看護科学生に対しては、1年生に対して生体防御学の講義を行っている。

教育方針としては、医学科学生が、防衛省医官となって活躍するために不可欠な医学知識を習得させることを意識している。免疫学および細菌学に関する基礎学力を養うことに重点を置くとともに、将来の勤務環境を想定した必要知識や技能を学生に教育することを目標とした。したがって、医学科学生の教育の軸は、医師となるために必要な教科書的内容を学生に理解させることに充てている。そして卒業した学生が将来、医学研究に従事する際に必要な英語の能力や、基礎研究の面白さを伝えることも追求している。

さらに学生の理解を深め、最先端の知識が効率的に習得できるよう、外部講師の招聘も活発に行っている。令和4年度における招聘講師は、免疫学では清野宏先生(UC San Diego内科学教授、千葉大学卓越教授、元東大医科研所長、前日本免疫学会理事長)、敗血症の権威である平澤博之先生(千葉大学名誉教授)、細菌学では渡邉治雄先生(元国立感染症研究所長)である。他方、当講座の教官も外部の大学にて講義を行っており、関前教授は新潟大学と北里大学にて、木下教授は和歌山県立医科大学にて、それぞれ免疫学の講義を行った。

免疫学実習や細菌学実習は、授業時間数が年々減っているため、新規項目を取り入れることが困難となっている。特に、令和2年度以降は、新型コロナウイルスの蔓延により、実習自体がオンラインで行わざるを得ず、学生教育に多大な影響を受けている。それでも当講座の実習内容は、医学科学生として必要なだけでなく、将来の基礎研究にも有用となることを確信しており、学生には一定以上の知識習得を求めてきた。

研究活動

本講座の教官は、平成23年7月に小川(旧姓:羽生)助教が退職された後は、医師が就いているが、臨床の専門はいずれも異なっている。研究対象も、各教官の専門を絡めた免疫学的内容であることが多いが、従来と比べると、研究科学生は腎臓内科出身が増えたため、種々の疾患や病態における腎臓の免疫応答に関する内容が増えてきた。それでも、前教授からの指導の下、精力的に取り組んできた免疫学的な解析手法の技能向上により、現在においても講座の研究は、肝臓免疫が基盤となっている。

免疫学的な解析方法として、特にフローサイトメトリーによるものは当講座の中心的な役割を担っている。これは世界的に平成20年代の終わり頃からマルチカラー化の傾向が著しく、中島(弘)准教授がオランダのライデン大学への留学を通して得られた知識と経験を広く教育・普及することにより、当講座の研究レベルを維持・向上させている。中島准教授は、Kupffer細胞をはじめとしたマウス肝臓の貪食細胞の詳細な分類や機能解析を行っており、研究科学生らはここで得られた技法を各種病態における腎臓の免疫細胞の解析にも応用し、興味深い知見を次々に見出している。

また、当講座はショックをはじめとした生体侵襲にも研究の重点を置いている。近年見出された知見として期待されるのは、第一にグラム陰性菌の内毒素(LPS)や炎症マーカーであるCRPの活性部位の合成物(合成CRP)が有するバイオスカベンジャーとしての免疫学的特性である。つまり、予め少量のLPSを頻回に投与したり、合成CRPを投与しておくことで、細菌感染に対する防御効果が得られることをマウスレベルにて確認したが、こうした研究結果はCBRN防御に有用かもしれない。現時点では、基礎的な研究の途上にあるが、こうした研究は、稲津昭仁(第19期生)から始まる腎臓内科の研究科学生の貢献により進行した。

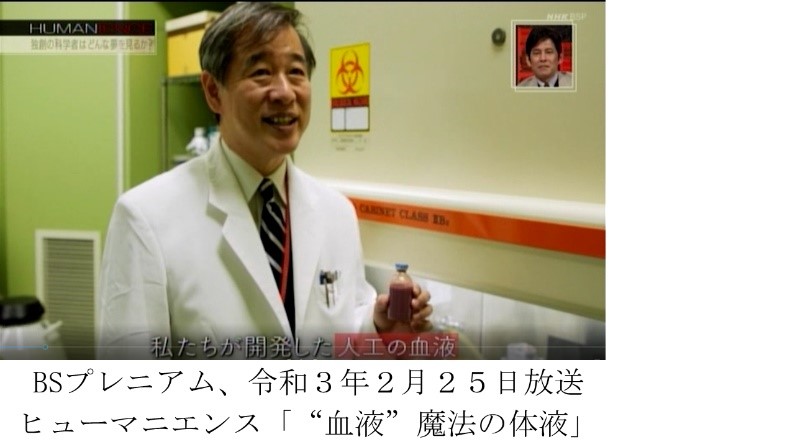

免疫学的な研究にとどまらず、当講座は、ヒト末梢血好中球が有する大腸菌の殺菌能を酸素消費の観点から測定することで、宿主のストレスの程度を客観的に評価するストレスチップの開発、あるいは有事の際に輸血に頼ることなく常備できる人工血小板の臨床応用など、我が国の防衛に必要な医学研究も推進させてきた。ストレスチップは薬剤感受性の迅速診断にも応用され、これにより防衛装備庁から特許を取得後、現在は企業による製品化の途上にある。人工血小板の臨床応用については、生理学講座の萩沢准教授、外科学講座の石田講師、産婦人科学講座の高野教授、外傷研究部門の齋藤教授との共同研究によって行われており、社会的にも注目を浴びている。(右写真)

こうした研究活動の積み重ねにより、令和元年11月に第25回日本エンドトキシン・自然免疫研究会を当校において盛況のうちに終了することができた(右図は抄録集)。

なお、令和4年10月からは、米国陸軍衛生部門のKearney少佐が当講座に派遣されている。Kearney博士は、CBRN防護を専門とされているため当講座に派遣されたが、構造生化学にも造詣が深く、これまでもGTPaseの活性化機構の解明に貢献されてきた。Kearney少佐の参加によりCBRN防護研究にかかわらず当講座の研究の幅が拡がるとともに、米国をはじめとした海外諸機関との交流が活発となることが期待される。

当講座は今後、呼吸器内科や救急部の研究科学生を迎える見通しであり、彼らの臨床知識を活かした研究活動が期待できる。それでも基本的なスタンスは、免疫学・細菌学を軸とした、防衛省に必要とされる、または防衛省にしかできない医学研究の追及であり、我が国の防衛に少しでも貢献したいものと考える。

プレスリリース

大量出血に対する人工赤血球を用いた救命蘇生に向けての基盤技術の開発

輸血治療は現行の医療に不可欠であり、国民の医療と健康福祉に多大の貢献をしています。 しかし、離島・僻地における医療、夜間救急、緊急手術、大規模災害の発生時など、危機的出血にある傷病者に対し輸血が間に合わない(出来ない)ときがあります。そのような状況の 一助になりうる製剤として、長期間備蓄でき、血液型不一致や感染の心配をすることなく、いつでも必要時に投与できる、人工赤血球(ヘモグロビンベシクル, Hb–V)製剤の研究が進められています。

この度、防衛医科大学校免疫微生物学講座の木下学教授と奈良県立医科大学化学教室の酒井宏水教授、埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科の照井克生教授の研究チームは、人工赤血球製剤の応用例として、分娩時の危機的な大量出血例を人工赤血球の投 与でも救命できる可能性を動物実験により明らかにしました。研究成果は米国産科婦人科学会誌(224巻4号)や学術雑誌 Scientific Reports(11巻1号)に掲載されました。分娩時の大量 出血は、妊婦さんの死亡原因で最も多く、救命には迅速な輸血が必要ですが、人工赤血球の投与は将来的に、妊婦さんの安心安全な出産の一助になると期待されます。

■発表論文1■

雑誌名:American Journal of Obstetrics & Gynecology (米国産婦人科学会誌, 出版元: Elsevier)

論文名:Efficacy of resuscitative infusion with hemoglobin vesicles in rabbits with massive obstetric hemorrhage (大量産科出血を来したウサギでのヘモグロビン小胞体の 蘇生輸液の有効性)

■発表論文2■

雑誌名:Scientific Reports (サイエンティフィックレポート, 出版元: Nature Research)

論文名:Resuscitative efficacy of hemoglobin vesicles for severe postpartum hemorrhage in pregnant rabbits (妊娠ウサギにおける重度の分娩後出血に対するヘモグロビン小 胞体の蘇生効果)

詳細は下記のPDFファイルをご覧ください。

世界初 止血ナノ粒子と酸素運搬ナノ粒子による重度出血性ショックの救命蘇生―交通事故など緊急時の大量出血患者への救命治療戦略―

防衛医科大学校免疫微生物学講座の木下学准教授と早稲田大学理工学術院の武岡真司教授、奈良県立医科大学化学講座の酒井宏水教授の研究チームは、止血ナノ粒子と酸素運搬ナノ粒子を用いた出血性ショックの救命蘇生に世界で初めて成功しました。本研究チームは血小板減少を来したウサギの肝臓を傷つけ、大量出血で死に至るモデルを作製し、止血能と酸素運搬能を有した2種類のナノ粒子を静脈内投与することで効果的な止血と虚血の回避により救命に成功しました。本研究成果は輸血学雑誌Transfusion (59巻7号電子版)に掲載されました。2つのナノ粒子は、各々血小板や赤血球の代替物として出血部位での止血と全身への酸素運搬を司る機能を持ち、これらの投与で凝固障害を伴う致死的な出血性ショックが救命できました。このような重篤な出血性ショックは未だ有効な治療がなく、2種類の機能性ナノ粒子による新しい治療法として期待されます。

■発表雑誌■

雑誌名:Transfusion (輸血学雑誌, 出版元: Wiley, 米国血液銀行協会雑誌, The Journal of American Association of Blood Bank)

論文名:Combination therapy using fibrinogen γ–chain peptide–coated, ADP–encapsulated liposomes and hemoglobin vesicles for trauma–induced massive hemorrhage in thrombocytopenic rabbits (血小板減少を来したウサギでの外傷性大量出血に対するフィブリノーゲンγ鎖修飾アデノシン2リン酸含有リポソームとヘモグロビン小胞体を用いた複合治療)