病態病理学

沿革

メンバー(令和4年11月撮影)

昭和51年5月に病理学第2講座初代教授布施裕補(名誉教授)が札幌鉄道病院から着任、平成7年3月の定年退官まで約19年にわたって在任し講座の原型を築いた。平成7年 9月に東京医科歯科大学から着任した第2代教授松原修(名誉教授)は、平成25年3月の定年退官迄の約18年にわたり在任し講座を発展させた。平成16年4月の講座改編に伴い基礎医学系講座として残留し、講座名が病態病理学講座と変更された。平成25年4月に防衛医大OBの津田均が第3代教授として国立がん研究センター中央病院から赴任し今日に至っている。

岩屋啓一(平成21~27)、佐藤仁哉(平成28~現在)、助教 松原亜季子(平成26~29)、熊澤文久(平成29~現在)である。技官、事務官枠は無く、派遣職員として臨床検査技師を鈴木慎也(平成23~26)、松本藍(平成26~30)、堤明日実(平成28~令和2)、穗刈玲羽(平成30~現在)、事務担当を佐久間千恵(平成25~現在)、実験補助を大沼千波(平成26~現在)に務めてもらっている。

教育、診療の概要

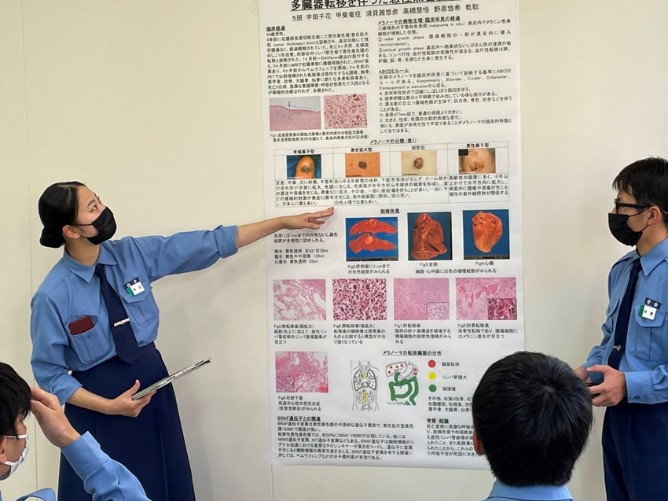

写真1. 医学科3年症例検討ポスター発表会の風景

講座設置以来、学生講義・実習は病理学第1講座(現在の臨床検査医学講座)と分担、協力して行ってきた。医学科30期からの新カリキュラム移行に伴い平成18年度より病理学は総論(2年)と症例検討(autopsy case study)(4年)からなる形態医学系と、病理各論から移行した系別(2~4年)に分かれた。平成27年度から系別の大部分は3年の病理学各論に戻され、令和4年度からは、症例検討が3年生に前倒しされて、病理学の講義・実習は一部を除き3年生で修了することとなった。総論の講義は疾病の基本的概念・病態を形態学と分子の知見に基づいて理解し、臨床医学学習の基礎を固めることに主眼を置いている。実習は主に顕微鏡やバーチャルスライドによる標本のミクロ画像の観察によって、講義内容を確認し理解を深めることをめざしている。各論では多様な疾病の成り立ちと病態を臓器毎、重要疾患毎に形態・分子の面から学ぶことを目標としている。症例検討は病態の系統的理解と学生の自主性向上を目的に導入された。代表的疾患の臨床経過、検査データ、臓器のマクロ・ミクロ標本を少人数グループ毎に割り当て、検討結果をポスター発表し学生間でディスカッションしてもらっている(写真1)。また研究科を修了した医官や、国内の第一人者の病理学者やがん研究者に招聘講義をお願いし、病理学と自衛隊衛生との関わりや最新の研究、トピックスについて話してもらうなど学生のモティベーション向上にも努めている。

病理診断は患者さんから検査や手術によって採取または切除された検体について観察用標本を作製し、顕微鏡で組織、細胞を観察して病名の確定を行う作業である。当講座の病理医スタッフは、検査部病理を補佐する形で防衛医大病院における病理診断に関わっている。津田、佐藤、熊澤のほか、過去には研究科学生山本、宮居、桂田、佐藤(河野)、加藤が病理専門医として診療に従事した。また毎週、乳腺診療グループと共同で乳腺術前術後カンファレンスを行っている。

剖検(病理解剖)は不幸にして亡くなられた患者さんについてご遺族の同意をいただいた場合に実施している。臨床経過、検査値、マクロ・ミクロ所見を総合して死因、病態、病気の広がり、治療効果や有害事象を評価し、臨床-病理症例検討会(CPC)で報告している。剖検、CPCは臨床検査医学講座、検査部と共同で行っている。剖検により生前診療の妥当性や治療効果を評価し臨床側に報告することで、その結果を以降の診療に生かしていただけるものと考えている。

病理専門医の育成のための専門研修は、卒後3~4年目は自衛隊病院(中央病院、横須賀病院、札幌病院)もしくは部隊勤務の際の通修にて、5年目以降は主に防衛医大病院で実施している。平成25年以降、旧専門研修プログラムで7名が病理専門医を取得した。平成30年に新専門医制度への移行の際に防衛医科大学校病理専門研修プログラムを作成した。卒後3~4年目の通修が研修実績となるよう自衛隊中央病院、横須賀病院、札幌病院とともに、各地の16の大学や病院と連携させて頂いている。新専門研修制度の下、2名が病理専門医を取得、8名が研修中である。

研究の要約

医学研究科学生は、論文精読、ディスカッションを通じてテーマ設定と研究計画作成、実験・調査、解析を進め、研究成果の国内外学会や英文誌での発表を行い、学位取得を目指している。平成 25 年以降に病態病理学講座で研究科に所属した或いは所属中の医官は、小島令嗣、宮居弘輔、桂田由佳、佐藤(河野)貴子、山岸陽二、河村一樹(泌尿器科)、米倉由子、加藤貴美、濱本孔越(泌尿器科)、古賀(福村)麻希子の10名である(表1)。研究科在籍中の海外留学経験者は2名である。平成23年に研究科修了した山本宗平(21期)は平成24年に病理学会学術研究賞(A演説)を、宮居は平成25年に病理学会新人賞を受賞した。宮居は研究科修了後、泌尿器病理で研鑽を続け、令和2年には日本病理学会学術奨励賞を受賞した他、「精巣腫瘍病理アトラス」、「腎盂・尿管・膀胱腫瘍病理鑑別診断アトラス」の編集や腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約改定に関わっている。桂田は主に乳腺病理の分野で乳癌学会の乳癌診療ガイドライン病理小委員会委員を務めるなど積極的に活動している。宮居、桂田は防衛医大教官として現在活躍している。また、桂田、佐藤(河野)、米倉、加藤、古賀は家庭と仕事を両立させるべく、限られた時間の中で効率的に研究を進めている。専門研修医、部隊勤務医官(通修)も受け入れており、各医師の希望に合わせて研究を進めてもらっている。近年では渡邊尭宣医官(40期、自衛隊中央病院)が病理AI研究に取り組んでいる。

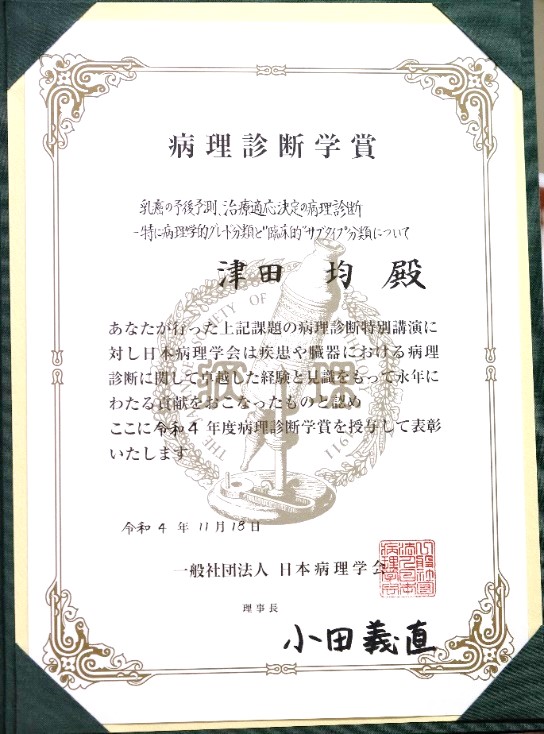

写真2. 津田が受賞した病理診断学賞

教官の研究については、津田は乳がん、婦人科がんの病理・分子解析によるがん発生・進展の分子機構や病理診断の精度向上のための研究、治療適応決定のためのバイオマーカー探索などを行っている。また日本臨床腫瘍研究クループ(JCOG)、日本婦人科腫瘍機構(JGOG)等の臨床研究グループにおいて多施設共同研究に関与している。日本医療研究開発機構(AMED)では分担研究者として若年者卵巣がんの妊孕性温存手術、非浸潤性乳管癌の手術省略、早期乳癌のラジオ波焼灼療法等の治療開発研究等に病理の立場から関わった。京都府立医大、岡山大、北大等との共同研究も継続している。令和4年11月には病理学会から病理診断学賞を受賞した(写真2)。30年以上継続して乳癌の悪性度の仕事に関わってきたが診断で評価していただけたことは予想外の喜びとのことである。平成30年3月には当講座が第78回日本病理学会関東支部学術集会の世話人を担当した。佐藤仁哉は癌細胞のチャネルタンパクやトランスポーターに着目し、それらの発現が患者の予後や薬物療法効果に与える影響について研究を進めている。熊澤は抗精神病薬等の薬物療法を受けた統合失調症を含む重篤な精神疾患患者に生じた乳癌の発生機構や生物学的特徴について解析・検討している。当講座の掲げる目標は、高いレベルの教育・診療の提供と研究成果の社会への還元にあるが、一方で、一基礎講座として、多様な背景を持つ幅広い人材が集まってきて様々な研究ができる環境を作ることも今後一層重要になると考えており、引き続き基盤を整えていきたいと考えている。

表1. 平成25年以降修了あるいは在籍中の研究科学生と研究テーマ

| 氏名 | 在籍期間 | 学位論文表題 |

|---|---|---|

| 小島令嗣 | 23期(H21~H25) | マスト細胞へのGalectin-9の作用 |

| 宮居弘輔 | 24期(H22~H26) | 精巣胚細胞腫瘍における発生・進展経路の解明とその分子基盤に関する病理学的研究 |

| 桂田由佳 | 26期(H24~H28) | 小葉腫瘍を基軸とした早期乳癌の発生、進展に関する臨床病理学的、分子病理学的検討 |

| 山岸陽二 | 30期(H28~R2) | 乳癌におけるdual time point法を用いた18F-FDG PET/CT検査の有効性の研究 |

| 佐藤(河野)貴子 | 30期(H28~R2) | 子宮体癌における腫瘍浸潤免疫細胞の評価法とその予後因子としての意義 |

| 米倉由子 | 32期(H30~R4) | 血管肉腫における高発現遺伝子の探索とその機能解析に関する研究 |

| 河村一樹 | 32期(H30~R4) | 上部尿路上皮癌におけるtumor buddingとACTN4異常発現の臨床病理学的意義に関する研究(泌尿器科) |

| 加藤貴美 | 33期(R1~現在) | 研究科在籍中 |

| 濱本孔越 | 35期 (R3~現在) | 研究科在籍中 |

| 古賀(福村)麻希子 | 36期(R4~現在) | 研究科在籍中 |