化学

(1)教育の概要

医学科第一学年の化学の講義および実験を担当する。現代医学に沿った多様な教育法や研究法を取り入れることにより、医学進学課程における化学の教育レベルの向上に努める。

<講義>

基礎医学をより深く学ぶ上で必要とされる基礎知識の習得を目指し、有機化学及び物理化学を中心とした指導を実施する。生体内で起こる現象について、有機化学では化学的な知見から読み解く力を養い、物理化学では原子・分子におけるミクロレベルの事象についての理解を深める。

<実験>

実験遂行・論文執筆に必要となる総合的な力を養うことを目的とする。試薬および実験器具類の安全な取り扱い方法、各種手技、論文の書き方習得をはじめ、高校化学で登場する身近な物質の合成・分析・同定等が実際に体験できるカリキュラムを構築している。当教室が独自に作成した、安全かつ必要な手技および知識を網羅した実験テキストを採用している。

(2)研究の要約

●核酸に結合する分子の開発とその応用 (武井史恵)

DNA、RNAに代表される核酸に結合する小分子は、創薬や遺伝子検出の分野において重要な役割を果たす。例えば、COVID-19の流行によりウイルス検出法の1つとして有名となったpolymerase chain reaction(PCR法)にも、DNA特異的構造に結合する小分子が使われている。

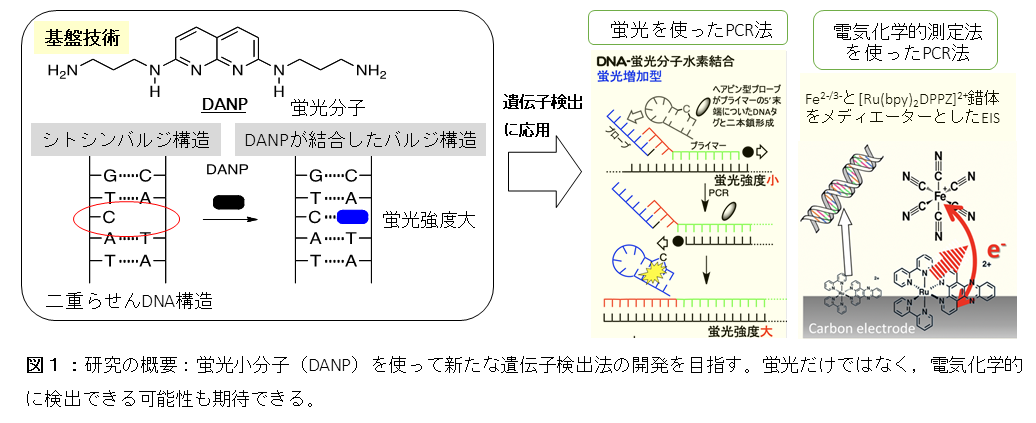

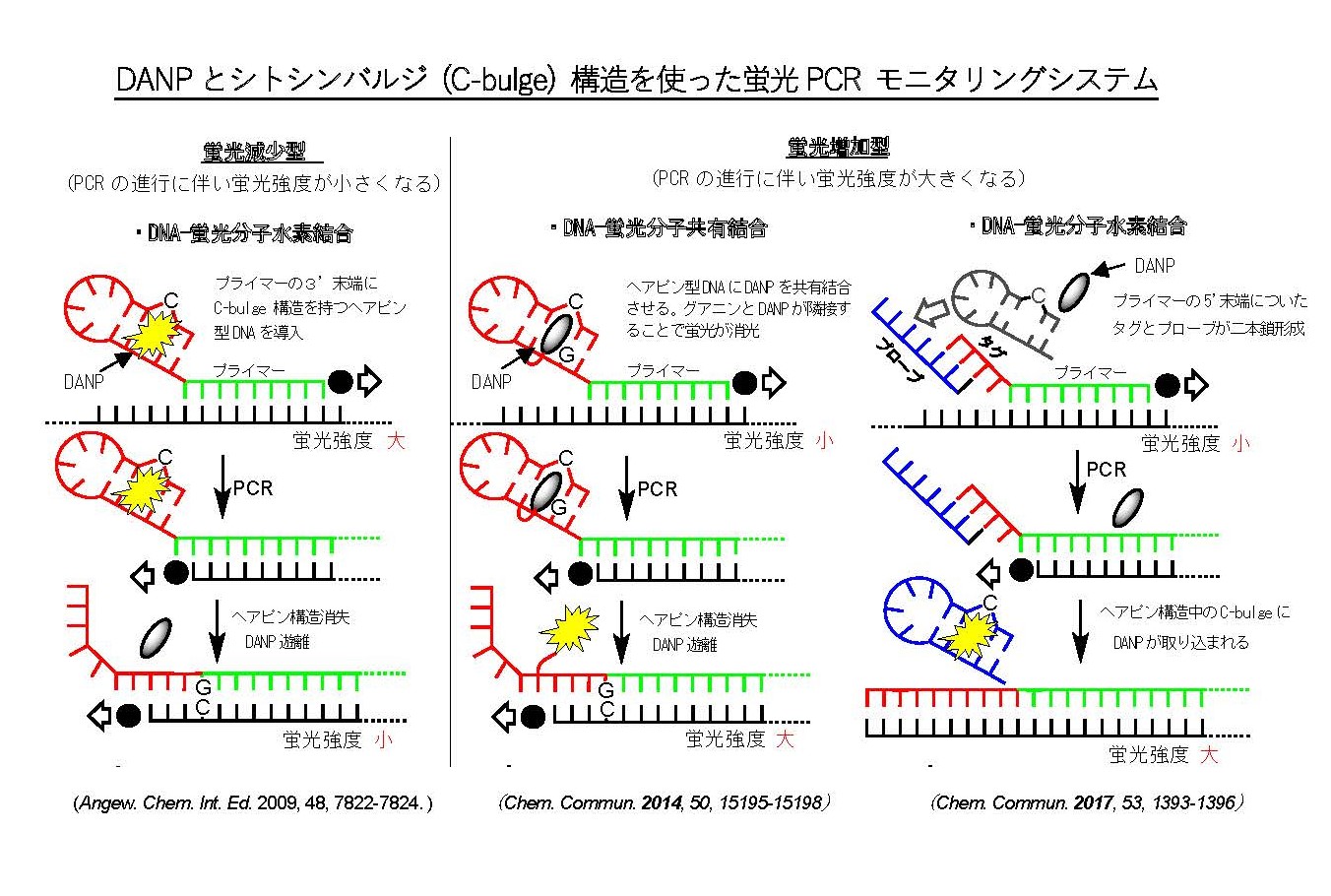

我々は、核酸の特徴的な構造に特異的に結合したときに強い蛍光を発するDANPと呼ばれる蛍光分子の開発を行ってきた。DANPはDNAのシトシンバルジ構造(二重らせん構造のシトシンの相手の塩基がない構造)に特異的に結合し、特徴的な蛍光を示す(図1)。この蛍光の特徴を使って開発した新たなPCR法はDNAの検出だけでなく、RNA、そして極めて短いRNA(miRNA)の検出も効率よく検出できる(Org. Lett., 2016, Chem. Commun., 2017 , Chembiochem, 2020, Anal. Chem., 2022, 特許第6744531)。また、DANPはDNAに特異的に結合する分子という点でも着目され、電気化学的な検出法の応用も行っている(Chem. Lett. 2020, Bioorg. Med. Chem. 2021)。我々はこれからも実用化を見据えて、他大学との共同研究、産学連携を行い、有機小分子を使った医療に向けた新たな技術開発を行っていく。

生体高分子の化学構造と生理作用機構の解明を目的として以下の研究を行ってきた。

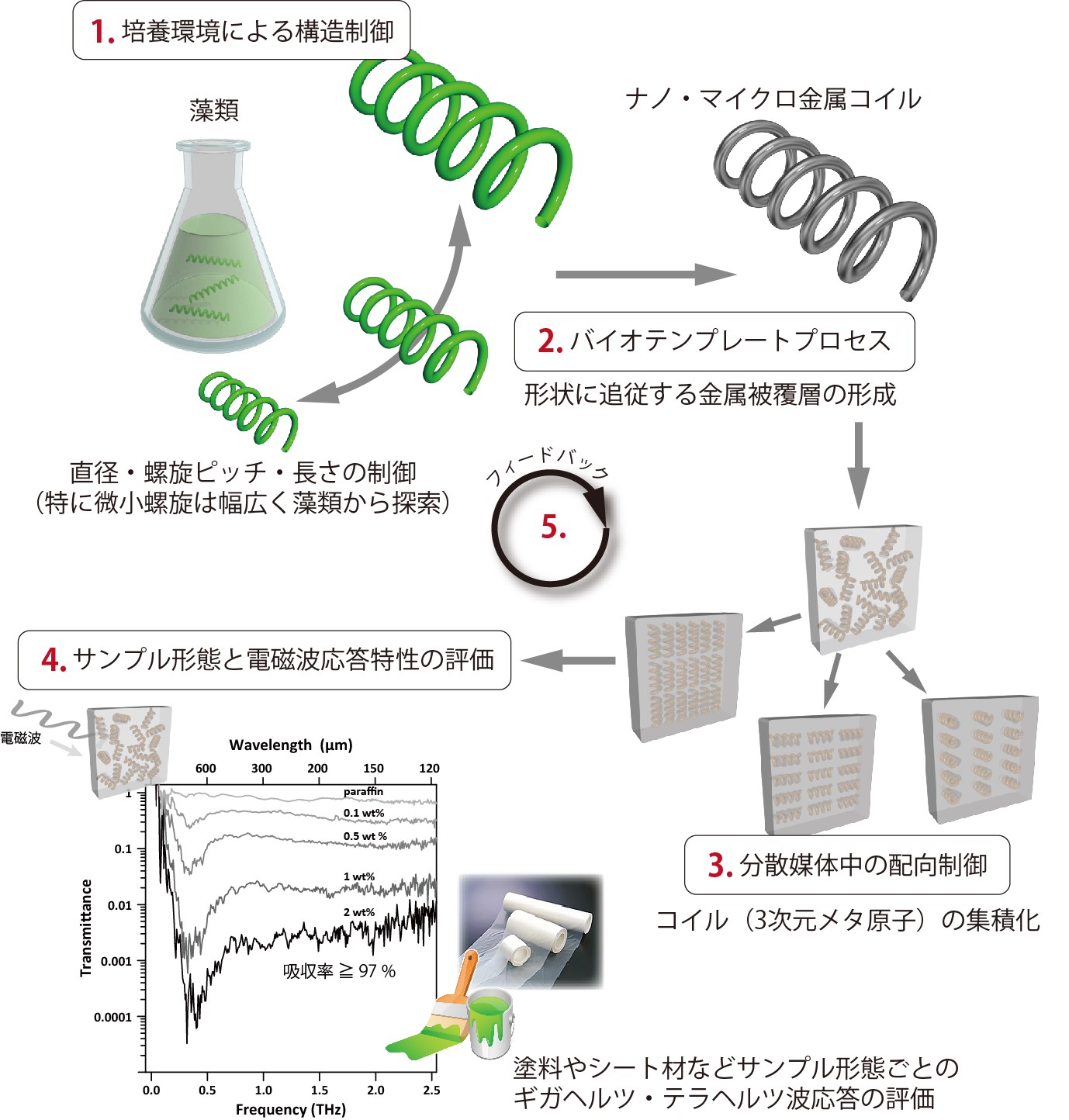

● ナノ・マイクロ構造体を用いた新しい分光技術の開発 (鎌田香織)

近年、通常の分光では検出できないごく微量のサンプルでも分子の吸収特性を評価できる方法が開発されている。表面増強ラマン散乱やプラズモン増強スペクトルとよばれ、それらは多様な形状の金属ナノ構造体がもつ電場増強特性を利用している。金属ナノ構造体の増強電場の共鳴波長は、サイズと形状に強く依存するため、ナノ構造設計により共鳴波長を任意波長にチューニングできる。我々は、テラヘルツ波など特定の周波数帯域に対して特に共鳴するよう構造体のサイズ・形状を設計できれば、新しい高周波増強電場を実現できると考えた。1テラヘルツは波長300 μm に相当するため、マイクロメートル領域の金属構造体が本研究のターゲットである。それらの集積化・配列構造形成・配向制御など電場増強に効果的な集合体の構築を達成し、電磁気学における新機能の発現を目指している。

マイクロメートル領域の金属構造体の作製法として、生物・植物が自らつくりだす特異なナノ・マイクロ構造を電磁波応答材料に向けた3次元メタ原子と捉え、新しい電場増強機能材料を創製する。本研究は、これまでのように人工的構造形成にエネルギーを傾注する研究手法から脱却した材料作製プロセスを提供する。すでに、プロトタイプの植物繊維および藻類のマイクロスケールのらせん構造から金属マイクロコイルを作製し、特異な電磁波応答特性を見出しており(Adv. Mater., 2011, Sci. Rep., 2014, J. Chem. Phys., 2019, Jpn. J. Appl. Phys., 2019)、さらに新しいものづくり方法論としてのバイオテンプレートプロセスを軸に産学連携や技術展開を図っていく。

(3)メンバー紹介(外部リンク)

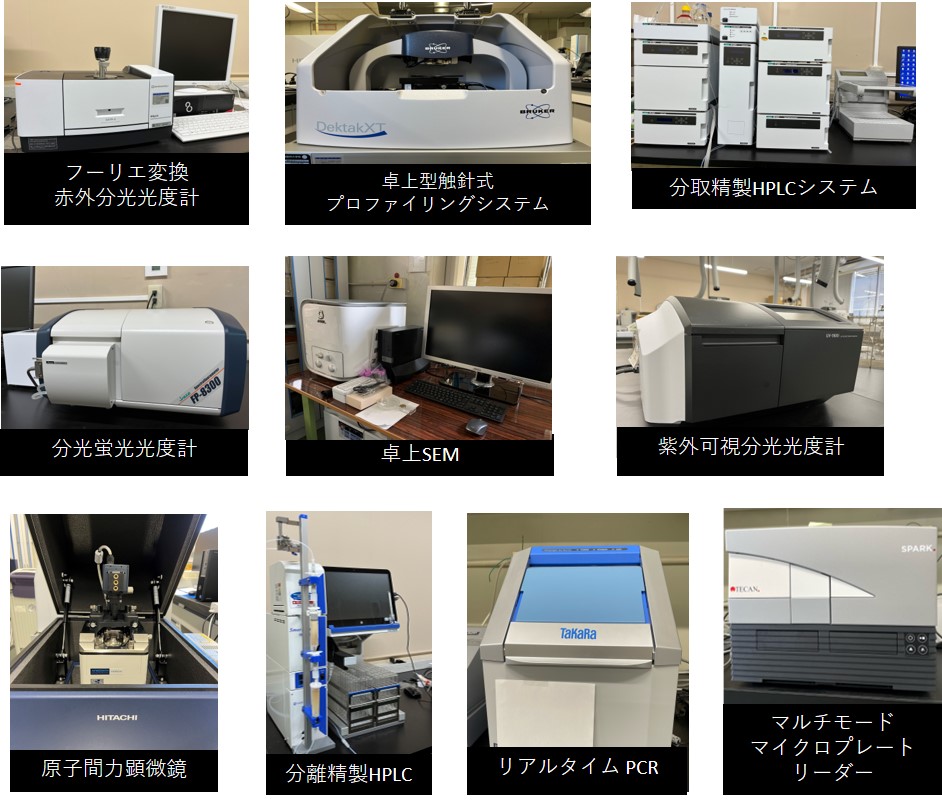

(4)主な機器紹介