輸血・血液浄化療法部

輸血療法部門診療スタッフ

部門に勤務する職員

輸血責任医師(病院副院長)

木村 文彦(日本輸血・細胞治療学会認定医)

輸血検査専任検査技師

3名(日本・輸血細胞治療学会 認定輸血検査技師 2名)

(日本・輸血細胞治療学会 細胞管理師 1名)

学会研修施設

日本輸血細胞治療学会認定医 指定施設

日本輸血細胞治療学会認定輸血検査技師 指定施設

日本輸血細胞治療学会看護師 指定施設

血液浄化療法部門診療スタッフ

-

血液浄化療法部部長大島 直紀

-

血液浄化療法部副部長(透析室室長)水口 斉

-

資格等

- 日本内科学会認定医

- 日本透析医学会専門医(評議員)

- 日本腎臓学会専門医

- 日本臨床栄養学会認定医(評議員)

- 日本透析アクセス医学会VA血管内治療認定医

- 透析バスキュラーアクセスインターベンション治療医学会認定医(評議員)

- 日本腎不全合併症医学会(評議員)

-

資格等

-

臨床工学技士(透析室副室長)武政 未来乃

-

臨床工学技士小金井 智弘

-

看護師長(ICU兼務) 藤井 千佳

-

透析室副看護師長石井 華代

-

看護師細井 聖也

-

看護師甲斐 寿

-

看護師中村 朋史

-

認定造血細胞移植コーディネーター( HCTC : Hematopoietic Cell Transplant coordinator )石関 香織

-

●業務内容

造血幹細胞移植を円滑に行えるように、患者・ドナー及びそれぞれの家族の支援、関連機関との調整を行っております。

-

●業務内容

輸血療法部門業務内容

●輸血関連検査

1.血液型検査

- ABO式血液型、Rh式血液型(自動分析器を用いて実施)

- 必要に応じその他の血液型

2.不規則性抗体検査

- 酵素法・間接抗グロブリン法(自動分析器を用いて実施)

3.交差適合試験

- コンピュータクロスマッチ

- 必要に応じPEG-IAT法(用手法にて実施)

4.ABO血液型転移酵素測定、直接・間接抗グロブリン試験

- 抗体価測定など

●輸血管理業務

1.日赤血液製剤の供給(赤血球製剤、新鮮凍結血漿、血小板など)

2.輸血用血液製剤の特殊管理(洗浄血小板調整・製剤分割など)

- 新生児・小児の輸血時には、日本赤十字血液センターより購入した赤血球製剤を、必要量だけに分割し供給します。

3.輸血副作用管理

- 輸血副作用情報を収集し、血液センターと協力して輸血副作用の原因調査を行っています。

4.貯血式自己血輸血管理

- 手術用に準備した患者さんの自己血は、専用の血液保冷庫に保管し、手術当日までお預かりします。

- 自己フィブリン糊の作製も行っています。

5.アルブミン製剤の管理

- 手術用に準備した患者さんの自己血は、専用の血液保冷庫に保管し、手術当日までお預かりします。

- 自己フィブリン糊の作製も行っています。

●造血幹細胞移植業務

1.血液型不適合移植時の血漿除去・血球除去

- 血液型が異なる細胞を移植する際には、移植用細胞の血漿や血球を除去して供給します。

2.末梢血幹細胞採取管理

- 末梢血から採取した血液幹細胞を処理し液体窒素タンクで保管します。

血液浄化療法部門業務内容

血液浄化療法部は部長以下、腎臓内分泌内科専門研修医5名、臨床工学技士3名(専任2名、材料部支援1名)、看護部の看護師4名(常勤3人、再任用1人)で診療チームを構成する中央診療部門として血液浄化療法に特化した業務を行っております。防衛医科大学校の研修医、医学部、看護学部の学生実習のみならず日本透析医学会、日本アフェレーシス学会の認定施設となり幅広く診療、研究、教育を行っております。

当院は第三次救急医療機関であるため重症の救急搬送患者が多く、透析室以外のICU、CCU および高度救命救急センターで持続的血液透析濾過をはじめとする急性血液浄化療法を実施しています。また、透析室においても重症心血管系合併症を有する透析患者に対するOn-Line血液透析濾過治療を全監視装置で実施出来るように医療機器を整備し安全な透析治療を行っています。アフェレーシス療法においても、当院が地域の診療拠点病院となりうるように、難治性疾患への血液浄化療法を提供できる体制を整えております。

輸血療法部門の特色

- 赤血球製剤準備にはコンピュータクロスマッチを導入し、24時間迅速に対応しています。

- 時間外輸血検査は、輸血専任技師・臨床検査部検査技師にて、24時間対応しています。

- 輸血検査部門は令和4年3月18日付で「ISO 15189」を取得しています。

血液浄化療法部門の特色

血液浄化療法部門は、代謝機能を司る腎臓、肝臓などの臓器の病気から始まり、神経・血液・自己免疫疾患などの様々な病気に対して治療を実施しています。最先端の医療機器・設備を導入するとともにスタッフ教育を徹底して、迅速で質の高い医療サービスを提供しています。年間60名以上の急性および慢性腎機能障害患者に対して血液透析の導入を行っています。さらに、致命率の高い重症心血管系合併症を有する透析患者に対してより安全に治療を行うための研究も行っています。

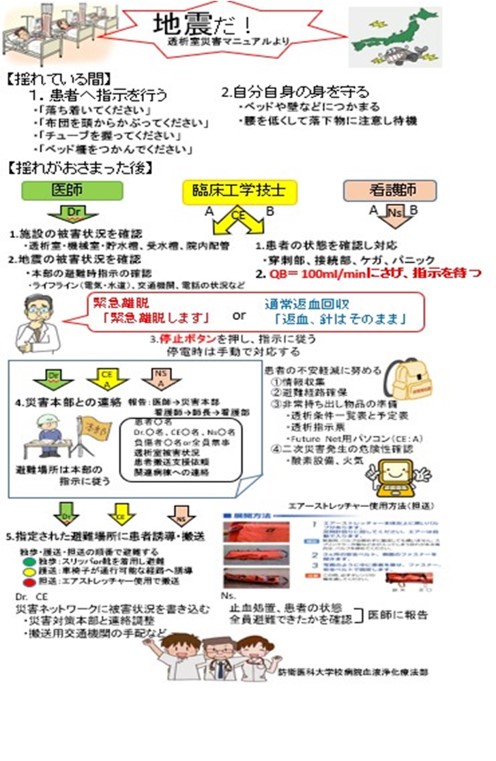

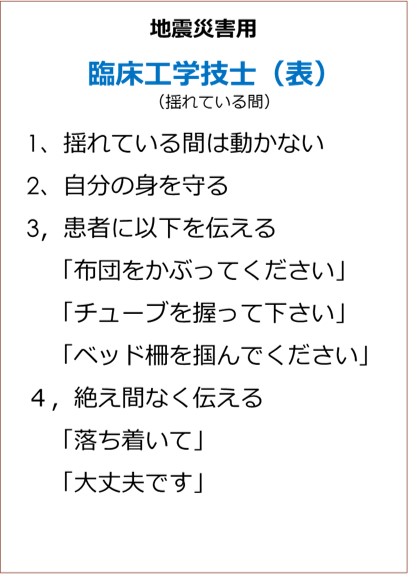

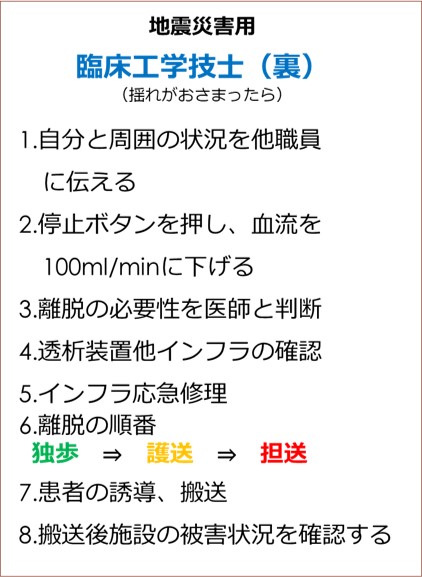

当院は災害拠点病院であり、首都圏直下型大地震の際には多数の被災者の治療に当たります。当部では都内の大病院で入院する透析患者やクラッシュ症候群患者の受け入れを積極的に実施するために、透析膜や回路などの備蓄を整備(支援透析血液患者60名(当院入院患者を含む)、クラッシュ症候群20名に対して2週間分)しています。同時に、災害時に 血液浄化機能を維持し治療を継続するための医療機器の耐震性能を高め、スタッフに対するアクションカードや行動指針の作成、緊急離脱用回路の採用、エアーストレッチャーを用いた患者搬送訓練を定期的に実施しています。

輸血療法部門実績

| 輸血検査数 | 令和3年度 | 令和4年度 |

|---|---|---|

| ABO式・Rh式血液型 | 7801 | 11117 |

| 不規則性抗体 | 9642 | 13008 |

| その他の血液型 | 148 | 123 |

| 直接クームス | 34 | 59 |

| 間接クームス | 121 | 123 |

| 血液製剤 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 輸血患者数 | 輸血単位数 | 輸血患者数 | 輸血単位数 | |

| 赤血球液 | 760 | 6454 | 824 | 7085 |

| 新鮮凍結血漿 | 321 | 3242 | 332 | 3852 |

| 血小板 | 193 | 10835 | 214 | 12855 |

| 自己血 | 67 | 194 | 48 | 184 |

| 令和3年度 | 令和4年度 | |

|---|---|---|

| 成分採血件数 | 11 | 15 |

| 骨髄細胞処理数 | 8 | 3 |

| 末梢血幹細胞処理数 | 11 | 15 |

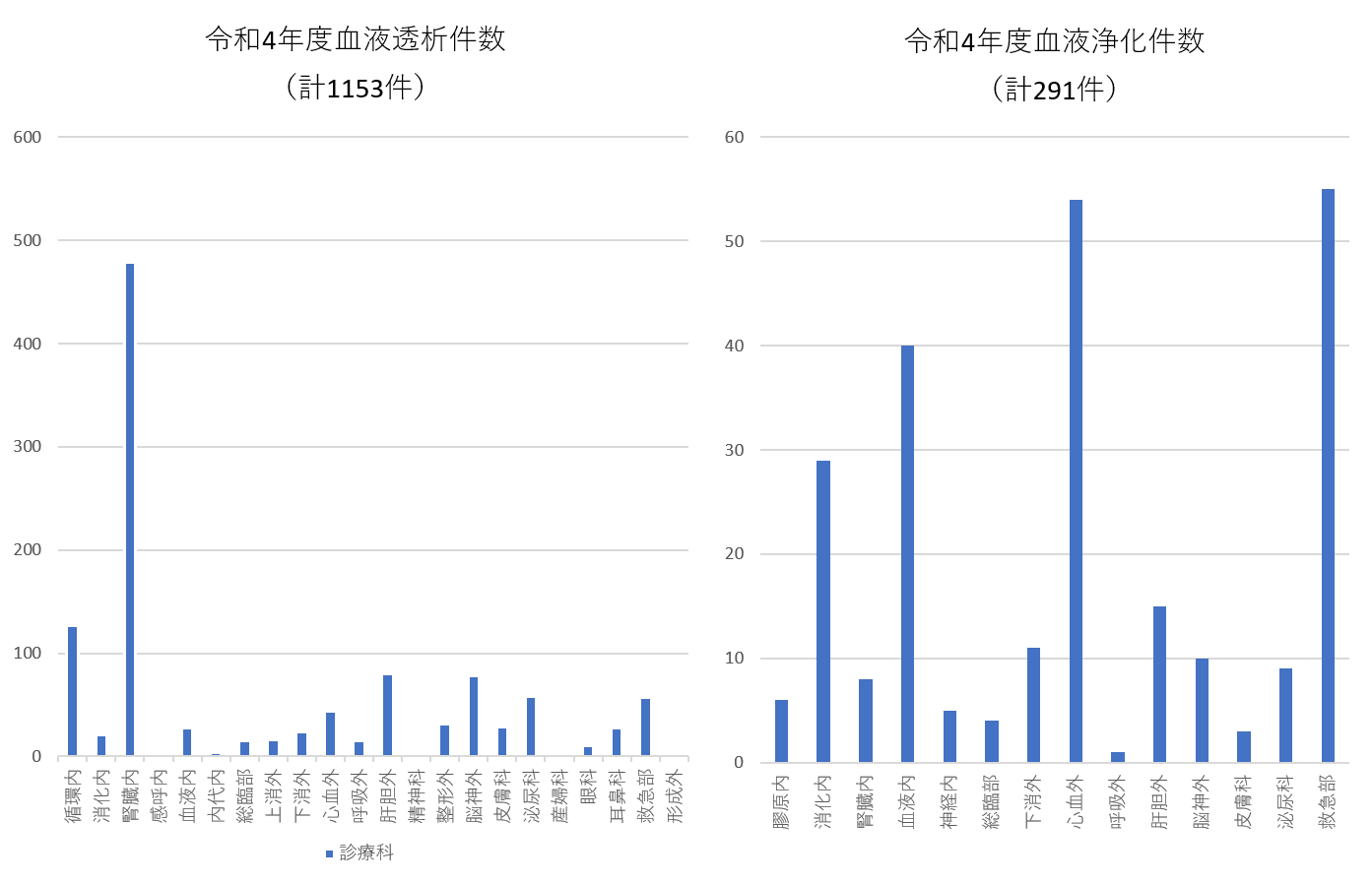

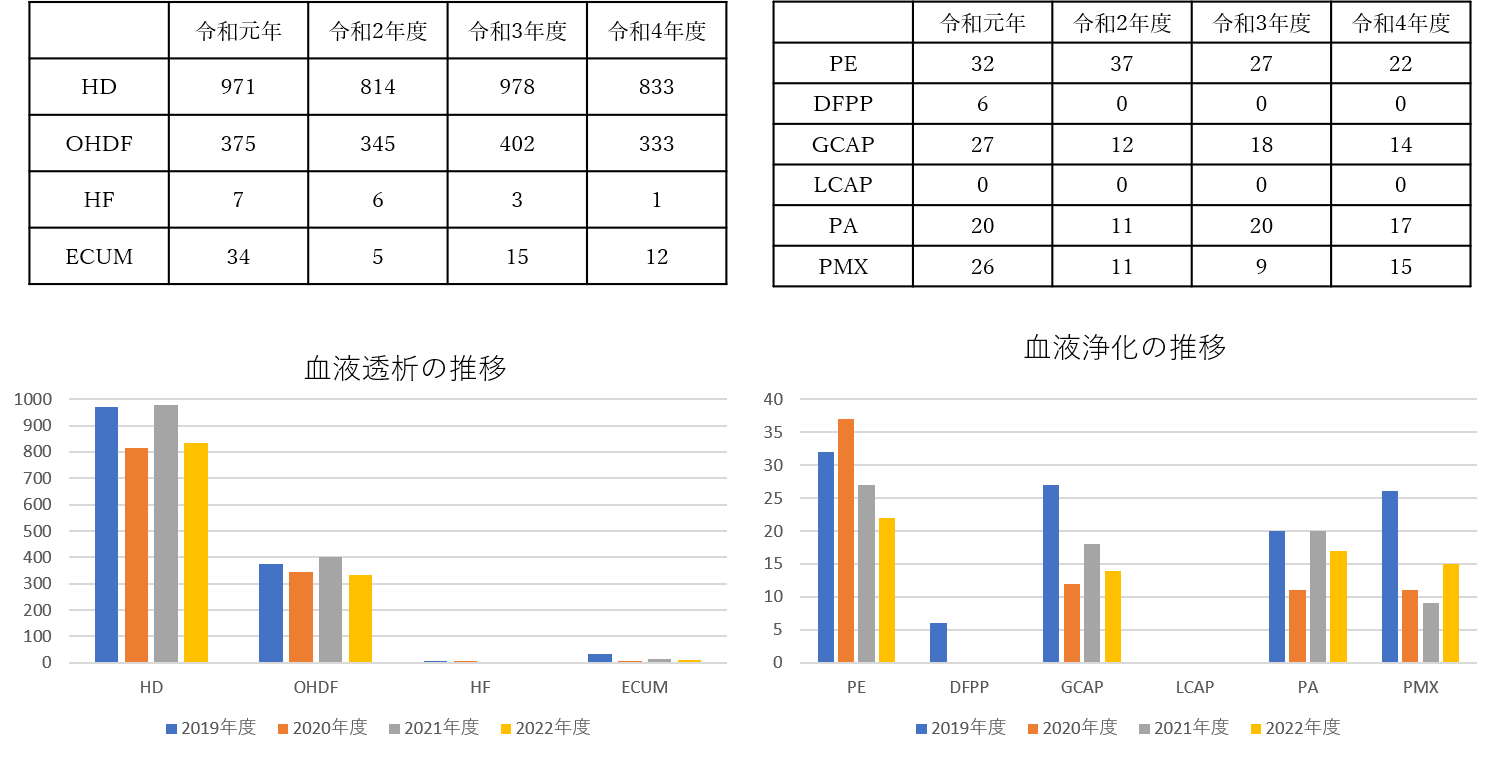

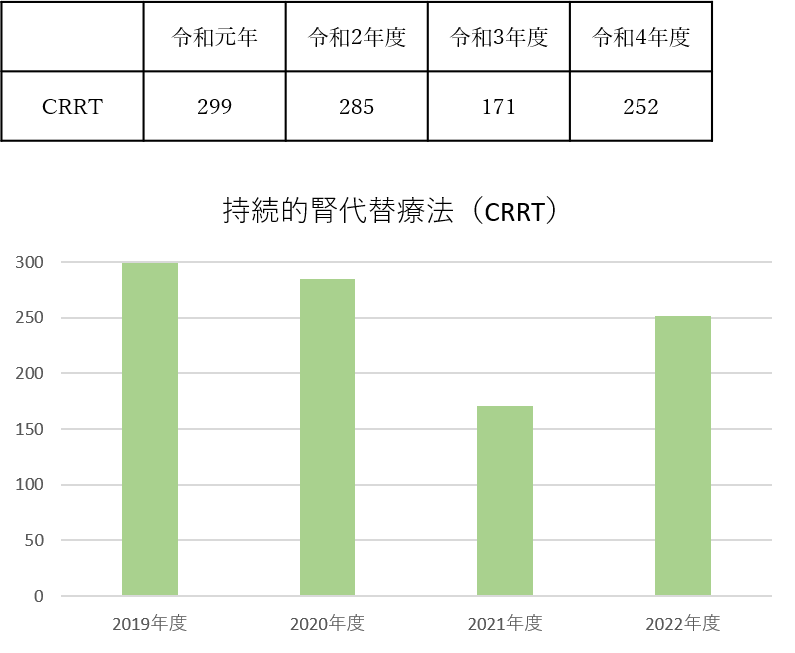

血液浄化療法部門実績

1)血液透析療法

多人数用透析装置は12台、個人用透析装置が8台あります。当院は第三次救急医療機関であるため重症の救急搬送患者が多く、透析室以外のICU、CCU および高度救命救急センターで血液透析を実施する件数が増えています。これに伴って個人用透析装置治療件数が増加しています。また透析室においても、重症心血管系合併症を有する透析患者に対するOn-Line血液透析濾過治療を実施する件数が著増しています。

2)アフェレーシス療法

各診療科の医師によって内科的治療、外科的治療およびアフェレーシス療法の治療選択が異なっています。この為、アフェレーシスの依頼件数は医師の異動に伴って大きく変動する傾向があります。

透析療法実績

各治療回数の推移

災害時の備え

- 当院は埼玉県災害拠点病院であり、災害時に迅速に行動できるよう一年に一回透析室スタッフで災害訓練を行っています。また、透析室災害マニュアル、アクションカード等災害時の行動指針を作成しています。

例)